詳細は次をクリックしてください。 http://www.cfd.or.jp/index2.html

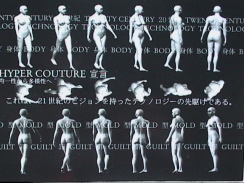

滝沢直己(cfdホームページより引用) 中野裕通(同左) 三原康裕(同左)

本間遊(同上) 柳田剛(同上) ベージュ

コンピュータが支える叙情

a ところで今期コレクションの最大の収穫は、滝沢直己のイッセイ・ミヤケだろう。そのシーンを私は日本繊維新聞で次のように書いた。「豊穣な森の秋。奥から不思議な光が射し込み、大樹の肌はほのかに染まり、荒れ地には花が咲き、昆虫の肌の光が浸透している。やがて襲い来る冬将軍はしたたかな試練を強いるだろうが、冬来たりなば春遠からじ。春は来る。きっと来る…」あるいは節くれ、あるいは艶やかな布たちは、確かに深い森の叙情を語っていた。前期の滝沢のデザインには世界的にも高い評価が集まり、このブランドにとって史上最高の売上げを記録したという。今期については欧米のバイヤーから、不況の襲来で思うような買い付けはできないかも知れないからよろしくという挨拶が、あらかじめあったというのだが、ふたを開けてみたら、前期をさらに上回る売上げになったという。一方で三宅一生は、パリ、ニューヨーク、東京で成功をおさめたa-poc展が、今回ベルリンで喝采に包まれたという。未だかってない新しいデザイン領域に挑戦する一生と、コレクションラインを見事に成功させている滝沢と、ブランドビジネスのこれだけ見事な新展開は、史上ほとんどその例を見ないのではないだろうか。

b 同感だね。ところでここでもう一つ認識しておきたいことは、この滝沢のコレクションの多分にクラフトワークを思わせる叙情性が、実はコンピュータによって全面的に支援されていたという事実だ。たとえばドレスの全面を覆う大小の括り縫いは、勿論手仕事でなければできないものなんだが、あらかじめ行われる布の裁断は、そのような手仕事が必要とする分量を計算したコンピュータによって行われている。人の手とコンピュータの見事な共同作業なのだね。もしコンピュータの助けがなかったらこの種の仕事は、永い時間を要する高価なクラフト作品になってしまっていただろう。三宅一生事務所はこの春から富ヶ谷のビルに移転し、これによってたとえばショーもそのビル内で行うことができるようになったのだが、それより何より注目しなければならないことは、この移転を契機に、マネージメントからデザインワークに至るまでをカバーするコンピュータシステムが確立されたということだ。これによってこれまでのデザイン資料も組織的に整えられ、社内のコミュニケーションでも電子メールが大きな役割を果たすようになった。今回のコレクションも、そのような新体制の成果の一つだったわけだ。